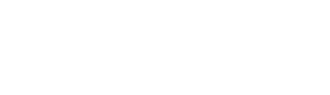

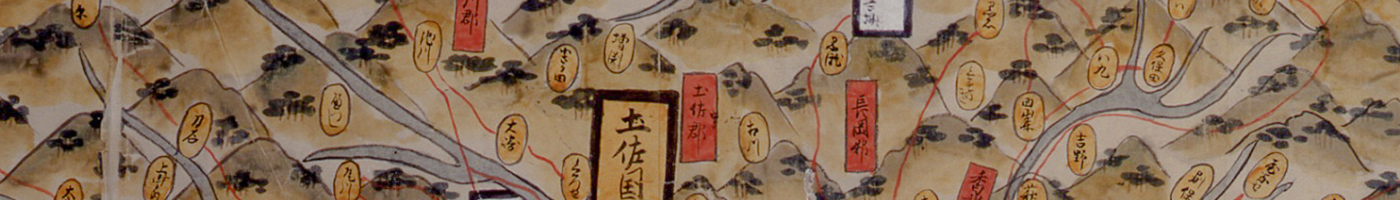

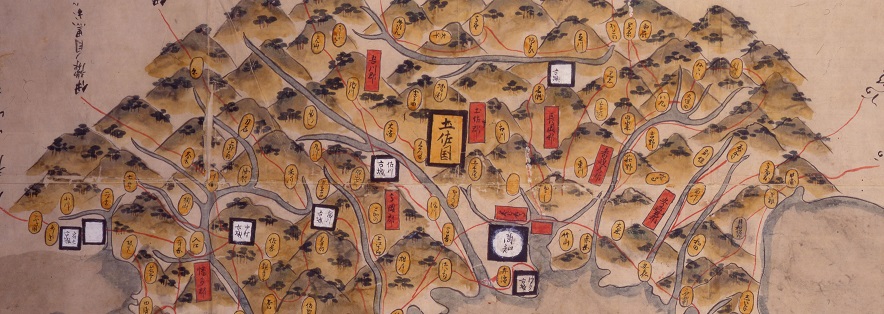

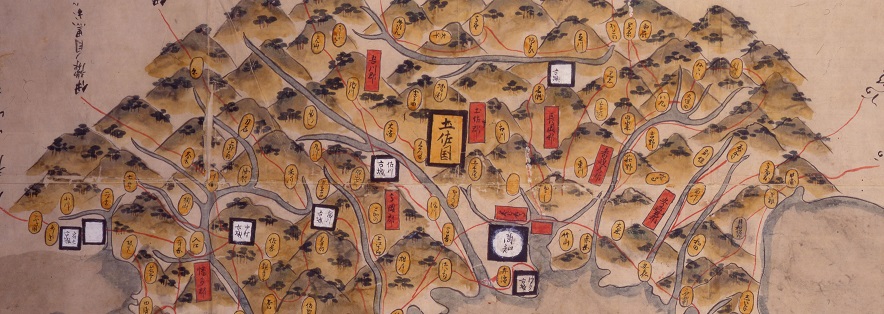

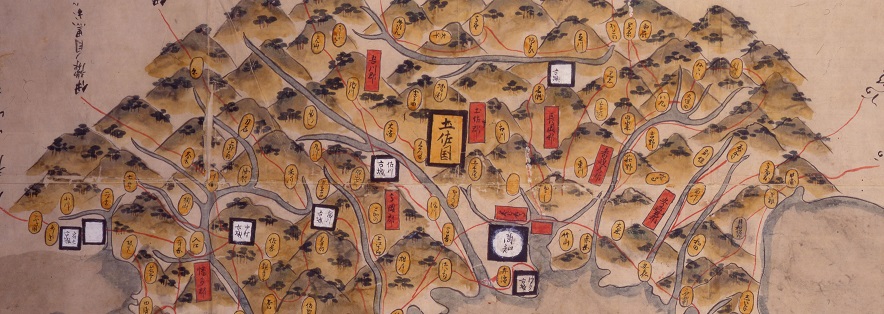

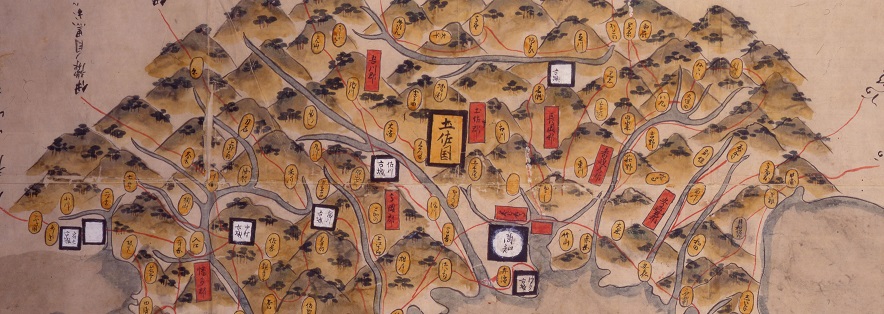

初期の土佐藩 関ヶ原合戦の功で土佐一国を拝領した山内一豊の入国により始まった土佐藩は、軍役への対応や婚姻関係によって江戸幕府体制の中での安定した地位を模索します。同時に領内への施策もすすめ、野中兼山の改革などによって藩政の基礎を確立しました。

主な事件

・一豊の入国と施策

一

中期の土佐藩 安定期に入った土佐藩は、法の整備を進めるとともに産業の育成にもつとめます。しかし大地震や数度にわたる火災・飢饉などの災害が相次ぎ、藩は財政難に陥ります。そこで倹約令等により打開策を模索しますが、中期の華美な風潮もあり状況の好転には至りませんでした。

主な事件

・中

後期の土佐藩 中期で試みた諸政策も財政難を好転させることはできず、その後も相次ぐ災害や幕府から課された普請役などが藩財政への大きな負担となります。その中で領民の強訴や逃散へ対応しながら藩政改革に取り組み、綱紀粛正につとめ、藩士の教育にも力を入れました。

主な事件

・繰り返される

幕末維新期の土佐藩 黒船来航ののち開国・攘夷をめぐる混乱の時代に入ると、土佐藩では藩主豊信が幕府の中枢に迎えられ、公武合体論を推し進めて大政奉還などの局面で重要な働きをします。その一方で土佐出身者からは、藩の枠組みをこえて活躍する多くの志士を輩出しました。

主な事件

・黒船来航

年表 1600

慶長 五

一豊土佐一国を拝領 1601

六

一豊浦戸城入城、領内巡視 1603

八

一豊大高坂城へ入城、河中山城と改称(のち高知(智)山城) 1617

元和 三

二代将軍秀忠より土佐一国(二十万二千六百石)の領知

みなさんからよくいただく質問(しつもん)にたいして、おとのさまが答えるよ!

おとのさまのいた江戸時代(えどじだい)について、知(し)りたいことや気(き)になることがあればば、おとのさまにきいてみよう!

※質問(しつもん)が多(おお)いばあい、お答(こた)えするのはその一部(いちぶ)にかぎらせ

初期

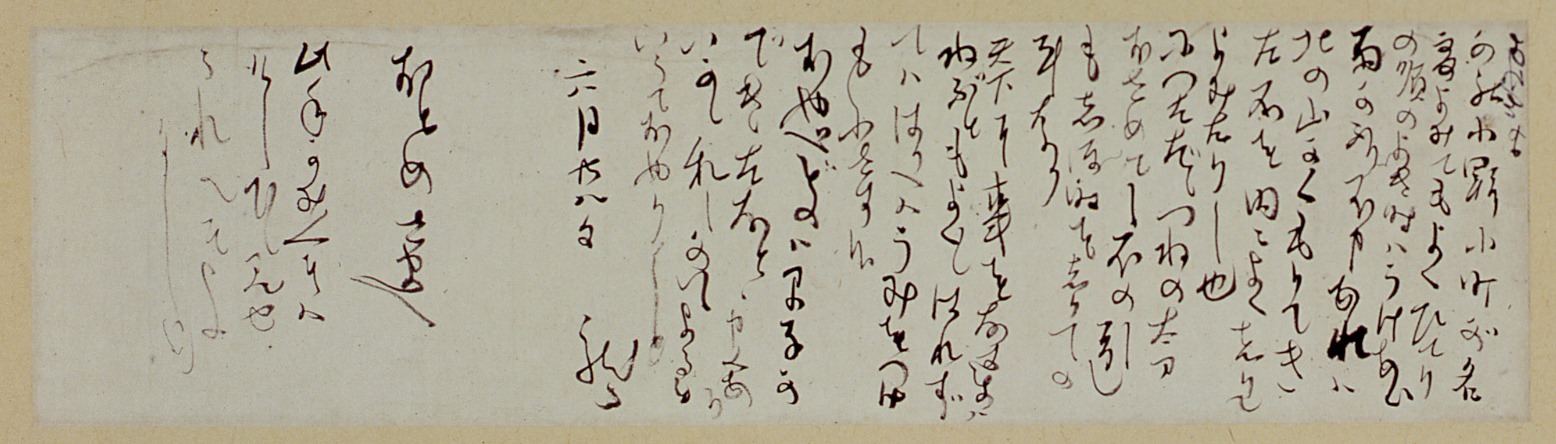

湘南和尚 (しょうなんおしょう 不詳~1637)

山内一豊夫妻は天正13年(1585)年の大地震で一人娘の与祢(よね)を失い、その後男子を養子に迎え、拾(ひろい)と名付け養育した。 これが後の湘南和尚である。湘南は武士にはならず禅門に入り、土佐へは慶長6(1601)年入国し、吸江庵(ぎゅ